Какой вклад в Победу над гитлеровской Германией внесли национальные меньшинства СССР? Многие ли мобилизованные не владели русским языком? Какую роль в советской контрпропаганде играла национальная пресса? Об этом «Миллиард.Татар» поговорил с сотрудником казанского Музея-мемориала ВОВ, автором телеграм-канала «Ротный агитатор» Рустамом Ханнановым.

«Ротный агитатор» Рустам Ханнанов — о вкладе нацменьшинств в Победу

Какой вклад в Победу над гитлеровской Германией внесли национальные меньшинства СССР? Многие ли мобилизованные не владели русским языком? Какую роль в советской контрпропаганде играла национальная пресса? Об этом «Миллиард.Татар» поговорил с сотрудником казанского Музея-мемориала ВОВ, автором телеграм-канала «Ротный агитатор» Рустамом Ханнановым.

Рустам Ханнанов

Фото: из личного архива

«Выяснилось, что тема национальной и языковой политики в Красной Армии изучена очень слабо»

– Рустам, как вы пришли к столь необычной теме, как национальная и языковая политика в РККА в годы Великой Отечественной войны? Как возник к ней интерес?

– Интерес к теме военной пропаганды пришел в 2020 году. Я тогда был автором телеграм-канала, посвященного истории Татарстана и во время поиска материалов обнаружил на одном из интернет-аукционов листовку на татарском языке с текстом воинской присяги. Когда окунулся в тему, оказалось, что аналогичные тексты присяги издавались на языках союзных республик СССР. На сегодняшний день я не обнаружил тексты присяг только на языках трех прибалтийских республик и на молдавском.

Из числа автономных республик РСФСР присяги издавались на татарском и башкирском языках.

– Это все-таки достаточно узкое направление. Почему решили завести по нему отдельный телеграм-канал?

– Материал накапливался, захотелось им делиться. Как оказалось, тема национальной и языковой политики в Красной Армии на сегодняшний день очень мало изучена, а вопросом пропаганды на языках народов СССР практически никто не занимается. Так эта тема нашла своего заинтересованного читателя и в профессиональной исторической среде.

– Что характерно для национальной и языковой политики в РККА в годы войны?

– В первую очередь изменчивость и адаптивность. Это касается и в целом работы политорганов – как на свои войска, так и на войска противника.

Уже в ходе битвы за Москву политическое руководство страны решило вернуться к опыту 1920-30-х годов, начав формировать национальные части, в первую очередь в Средней Азии и Закавказье. Для этого с фронта отзывались командиры соответствующих национальностей. Однако нехватка кадров во многом замедляла подготовку такого рода частей. Иной раз даже через полгода после формирования контрольные проверки отмечали крайне низкий уровень боеспособности, связанный с языковым барьером между большей частью командиров и рядовым составом.

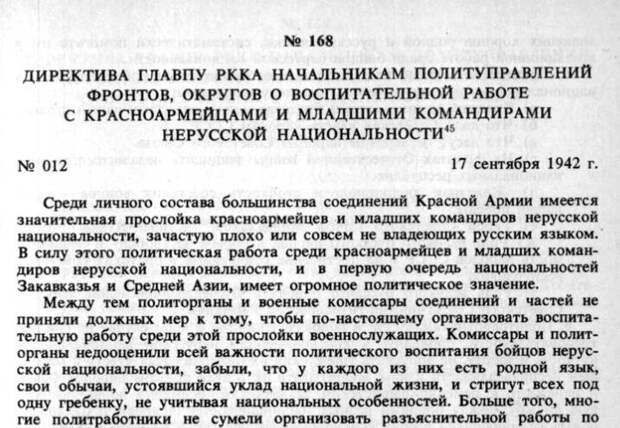

«Переломным моментом я считаю издание директивы Главного политуправления Красной Армии от 17 сентября 1942 года «О воспитательной работе с красноармейцами и младшими командирами нерусской национальности»

Источник: historyrussia.org

«Проблема незнания призывниками русского языка отмечалась задолго до войны»

– Но это проблема не только военного периода?

– Да, уже задолго до него отмечалась проблема незнания призывниками русского языка. Тут можно привести в пример письмо командира 49-го стрелкового полка 135-й стрелковой дивизии (конец 1940 года) в котором он указывал, что 99% новых бойцов не понимают русского языка. Всего же по призыву 1940 года численность красноармейцев, не знающих русского, достигла цифры в 152 766 человек.

Возвращаясь к Великой Отечественной, следующим шагом стало издание дивизионных газет на национальных языках. Началось это в дивизиях, формируемых в большинстве своем из грузин, армян и азербайджанцев, в начале 1942 года, а уже к маю положительный опыт был перенесен на действующие фронта. Тогда же, в мае, были изданы директивы о создании первых газет на татарском языке на ряде фронтов.

Ну и переломным моментом я считаю издание директивы Главного политуправления Красной Армии от 17 сентября 1942 года «О воспитательной работе с красноармейцами и младшими командирами нерусской национальности». Этот документ лег в основу комплексной работы с бойцами нерусской национальности и предусматривал множество разных методов и форм работы.

– Вообще можно ли считать удивительным то, что в 40-е годы ХХ века люди не знали русский язык?

– Думаю, ничего удивительного в этом нет. Даже несмотря на программу ликвидации безграмотности 20-30-х годов. Да и ликвидация безграмотности в национальных республиках проходила в первую очередь на родных языках. Поэтому если их жители (особенно из отдаленных деревень, кишлаков и аулов) и были грамотны, то на своих родных языках.

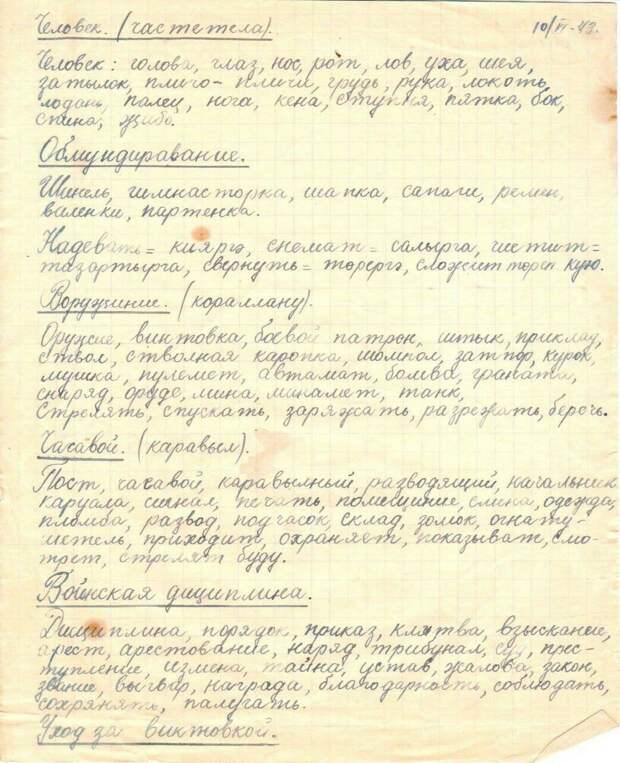

Я как-то публиковал документ из личного семейного архива о том, как мой дед проходил допризывную подготовку. Он записывал на листочке термины, которые должны были пригодиться ему при службе в армии. По тому, как они записаны, понятно, что записывалось на слух. Русский язык он также выучил в большей степени уже на фронте.

Фото: из личного архива Рустама Ханнанова

«С началом войны удельный вес татар в армии значительно вырос»

– Отличалось ли положение нацменьшинств во время войны?

– Да, в каком-то смысле отличалось. Связано было это не с какой-то дискриминацией, а все с тем же языковым вопросом и общим уровнем технической грамотности. Как правило, большая часть бойцов нерусской национальности шли в рядовые стрелки. Однако не следует забывать, что немало представителей этих народов прошли обучение в училищах. Также на учебу в офицерские училища направлялись наиболее отличившиеся на фронте рядовые бойцы.

– Какое количество татар принимало участие в Великой Отечественной войне? На каких фронтах их было больше всего?

– На 1 января 1941 года в рядах РККА насчитывалось 71 202 татарина, или 1,99% от общей численности армии.

С началом войны удельный вес татар в армии значительно вырос: 243 039 человек (2,49%) на 1 января 1942 года, 229 196 (2,55%) на 1 января 1943 года, 243 157 (2,16%) на 1 января 1944 года и 222 736 (1,86%) на 1 января 1945 года.

Удельный вес татар среди всего населения СССР по переписи 1939 года составлял 2,53%, так что статистика наглядна. Что касается фронтов, то нельзя выделить какой-либо фронт с преобладанием татар среди личного состава.

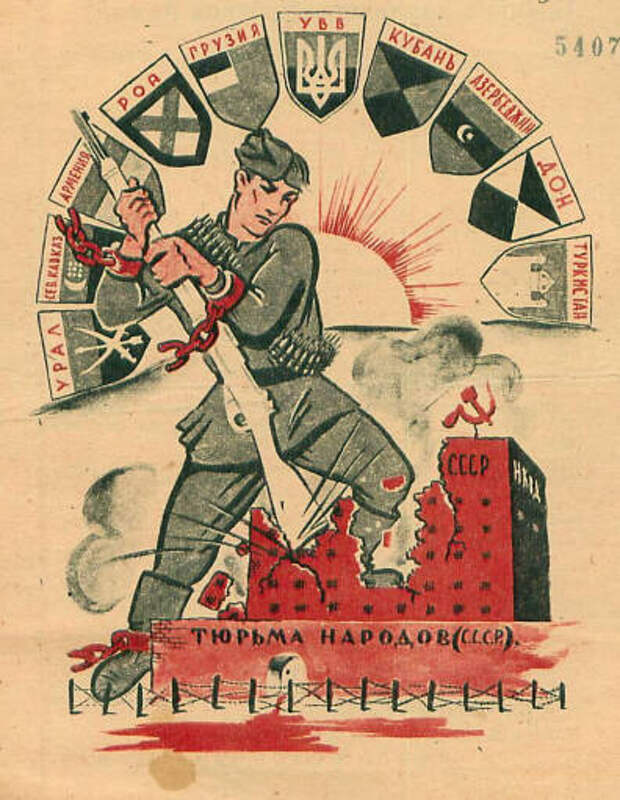

Пропагандистская листовка фашистской Германии времен войны, направленная против политруков Красной Армии

Источник: wwii.space

«Перед вторжением в СССР в вермахте распространили «Приказ о комиссарах»

– В чем заключалась работа агитаторов и политруков?

– К сожалению, последние десятилетия очень сильно испортили образ политрука Красной Армии. При этом на плечах политсостава лежала огромная ответственность за воспитание бойцов, их мотивацию, контроль за их снабжением, физическим и моральным состоянием, организацию досуга, художественной самодеятельности и многое другое.

Не зря еще перед вторжением в СССР в вермахте был распространен документ, известный как «Приказ о комиссарах», он же «Директива об обращении с политическими комиссарами». Вот цитата: «Их надлежит немедленно, то есть прямо на поле боя, отделять от всех остальных военнопленных. Это необходимо, чтобы лишить их всякой возможности оказывать влияние на взятых в плен солдат. Комиссары в качестве солдат не признаются; никакая международно-правовая защита к ним не применяется».

Не получилось уничтожить тогда физически – сейчас это делается идеологически.

– Но для национальных частей они назначались из представителей того же народа?

– Низовые агитаторы назначались из числа грамотных рядовых и сержантов. Были и штатные агитаторы в составе политотделов. Если говорить о представителях нерусских национальностей, то агитаторы выступали в качестве переводчиков, учителей русского языка, помогали осваивать технику и вооружение, писать письма родным, читали вслух газеты и книги. Тут в качестве примера можно привести отчет агитатора политотдела 252-й дивизии капитана Кантарбекова:

«Тов. Лапин просил меня побеседовать с красноармейцем т. Жапаровым, которого он считал развязным и недисциплинированным.

Оказывается, т. Жапаров в недалеком прошлом колхозник-стахановец – хлопковод, слава о котором гремела по всему Узбекистану. Когда я с ним побеседовал на его родном языке, он с изумлением меня слушал. На мой вопрос, почему он несвоевременно и не быстро выполняет приказания командира, он ответил, что он не знает русского языка. В беседе со мной Жапаров заявил, что за шесть месяцев службы в Красной Армии он впервые услышал речь на родном языке. Его особенно волновало то, что он не мог установить связь со мной. Ему никто не помог написать адрес на конверте на русском языке.

Он интересовался прохождением линии фронта, далеко ли она от Средней Азии. Я рассказал товарищу Жапарову положение на фронтах Отечественной войны, использовав и показав ему это на карте СССР. Его удивило, что линия фронта от Узбекистана далеко, и особенно обрадовался. Я прочел ему «Обращение народов среднеазиатских республик ко всем бойцам среднеазиатских национальностей и работникам тыла» и помог ему написать письмо родным.

Он сразу перестроился, стал веселым, более подтянутым и дисциплинированным. Сейчас тов. Жапаров считается передовым красноармейцем – готовится для вступления в партию».

80-й отдельный лыжный («татарский») батальон, практически полностью погибший в Псковской области

Фото: из архива Музея-мемориала ВОВ Казанского Кремля

«Со времен императорской армии татары призывались наряду с русскими, украинцами, белорусами»

– Были ли созданы национальные части для выходцев из национальных республик?

– Национальные части начали формироваться в конце 1941 года. По первоначальному плану должно было быть сформировано по две кавалерийские дивизии в Башкирской и Калмыцкой АССР, две кавалерийские дивизии и две отдельные стрелковые бригады в Туркменской ССР, пять кавалерийских дивизий и девять отдельных стрелковых бригад в Узбекской ССР, одна кавалерийская дивизия и две отдельные стрелковые бригады в Таджикской ССР, две кавалерийские дивизии и две отдельные стрелковые бригады в Казахской ССР, три кавалерийские дивизии в Киргизской ССР, а также две кавалерийские дивизии, в которых было бы по два кавалерийских полка каждой национальности в Чечено-Ингушской и Кабардино-Балкарской АССР.

Некоторые из этих частей впоследствии были переформированы в обычные стрелковые. Всего же в СССР с учетом переформирований было создано более 50 крупных национальных частей, включая бригады и дивизии малых народов.

Опыт в этом направлении у страны, кстати, уже был: национальные подразделения существовали вплоть до реформы 1938 года. Так, на июль 1934 года в Красной Армии были следующие национальные формирования: девять стрелковых и две горно-кавалерийских дивизии, одна егерская бригада, пять стрелковых и один кавалерийский полк, пять батальонов, девять рот, три эскадрона, две батареи.

– Почему не было создано такой части из татар? Их ведь было достаточно много?

– Почему не формировались части из татар – хороший вопрос. Я считаю, что это связано в первую очередь с тем, что татары уже имеют давнюю традицию службы в армии. То же касается и других народов Поволжья: марийцев, чувашей, удмуртов, мордвы. Были и с ними языковые проблемы, что нередко упоминается в документах, но в целом, как мне кажется, общая картина была более радужной по сравнению с народами Средней Азии и Закавказья.

Со времен Русской императорской армии татары призывались наряду с русскими, украинцами, белорусами, и проблем в их адаптации, как мне кажется, руководство не видело. Да, в годы Гражданской войны были сформированы татарские бригады, а впоследствии, в 20-е годы, было принято решение о формировании татарской национальной дивизии. Однако тогда получилось набрать лишь полк (1-й татарский полк Казанской стрелковой дивизии).

– Почему после 1943 года нацменьшинства перестали призывать на службу?

– Не совсем так. «Националов» продолжали призывать, но уже в меньших количествах. К началу 1943 года численность людских ресурсов в Средней Азии и Закавказье, годных к службе по состоянию здоровья, физическому развитию, уровню образования, знанию языка, резко упала. Шутка ли, по данным Армянского РВК, на 15 октября 1943 года на учете осталось чуть более 18 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.

Кстати, именно на 1943 год приходится пик численности нерусских национальностей в армии. На 1 июля 1943 года, к началу Курской битвы неславян в армии насчитывалось 1 981 597 человек, или 20,6% от общей численности.

– В чем же тогда причина такого явления?

– В целом к 1943 году требования к служащим в Красной Армии выросли. Стало намного больше техники, вводились новые уставы и наставления, а с середины 1943 года в армию не направлялись те, кто прошел подготовку меньше 6 месяцев (было 3). А с 1944 года в армии оказывались только физически здоровые. Не секрет, что в национальных республиках было довольно сложно со здравоохранением вплоть до конца 1920-х годов, поэтому очень много подходящих по возрасту не проходили по здоровью даже в качестве рабочих оборонных заводов (большой процент негодных по здоровью отмечался еще в Первую мировую, когда рассматривался вопрос о призыве в армию инородцев, до этого не призывавшихся).

К осени 1943 года из 1 миллиона 115 тысяч призывников 1926 года рождения со всего СССР были отправлены в войска лишь 599 тысяч. 146 тысяч из числа народов Средней Азии, Закавказья и автономных республик РСФСР были освобождены от призыва по национальному признаку. Последние освобождались от призыва «до особого распоряжения» по директиве Главупрформа от 9 октября 1943 года.

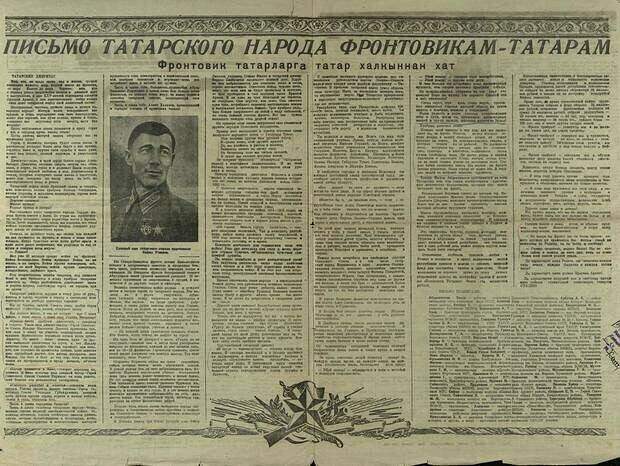

На татарском языке в годы войны издавалось 14 наименований на 21 фронте и в одном военном округе

Фото: protatarstan.ru

«Боевые листки, написанные вручную, распространялись чуть ли не во время боя»

– Существовала ли военная национальная пресса и фронтовые газеты?

– Национальная пресса стала появляться в армии в начале 1942 года. Как правило, национальные газеты выходили два раза в неделю тиражами от 5 до 8 тысяч. Впоследствии тираж рассчитывался уже по другой схеме – одна газета на пять бойцов, иногда даже на десять. Названия газет совпадали в переводе с названием основного издания и давались на соответствующем языке. В отличие от основной газеты, издававшейся на русском языке, газеты на языках народов выпускались в половину от основного формата на четырех полосах.

Кроме того, существовали национальные издания и на более низких уровнях: армии, корпуса, дивизии. Выпускались отдельные боевые листки как в печатном, так и в рукописном вариантах. Также национальные республики должны были направлять в части (как директивно, так и по запросу с мест) национальные газеты и литературу на родных языках бойцов. В общем, разнообразие было большое.

На татарском языке в годы войны издавалось 14 наименований на 21 фронте и в одном военном округе. Из интересного отмечу боевой листок 250-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта, который печатался на мишарском диалекте татарского.

В целом система к концу 1942 года была окончательно выстроена. При Главном политуправлении была сформирована целая группа из редакторов и переводчиков. К маю 1945 года редакционно-издательскую группу возглавлял Герой Советского Союза майор Малик Габдуллин, который уже после войны стал известен как крупный казахский ученый и писатель. Редакторами-переводчиками в группе работали армянин Амаяк Восканян, татарин Абдулла Абдрахимов, казахи Сарсен Аманжолов и Курманбек Сагындыков, азербайджанец Хасан Везиров, грузин Георгий Ломидзе, узбек Тулкун Рустамов, дунган Ясыр Шиваза (последний работал на киргизском языке).

– Что представляли собой военные корреспонденты как явление?

– Военкорами становились профессиональные журналисты, писатели, поэты, филологи. Отмечу, что если военкор был беспартийным, то он носил отличительные знаки интендантской службы. Яркий пример – Сергей Михалков, автор гимна Советского Союза, закончивший войну в звании полковника интендантской службы.

Однако эту сферу не стоит ограничивать работой военкоров. К созданию печатных материалов были причастны люди десятков других специальностей. В ноябре 1942 года возник острый дефицит национальных кадров, прежде всего технических: нужны были линотиписты, наборщики и т. д. Часть их в первые полтора года войны оказалась в воюющей армии, и к концу 1942 года таких специалистов для национальных газет искали по всем фронтам. Что уж говорить об изданиях в частях, если кадровый голод был даже в типографии «Известия».

Возвращаясь к работе военкоров: от них требовалась оперативность, особенно в условиях подвижного фронта. Те же боевые листки, написанные вручную (правда, это касается больше работы агитаторов), распространялись по подразделениям чуть ли не во время боя. А позже для оперативности были сформированы передвижные типографии, чтобы выпускать газеты непосредственно на местах.

Пропагандистская листовка фашистской Германии времен войны

Источник: wwii.space

«Противник активно пытался разыгрывать национальную карту»

– Кто получил наибольшую известность из военкоров-татар?

– Их имена известны у нас каждому. Это целое созвездие выдающихся татарских писателей и поэтов: Муса Джалиль, Адель Кутуй, Адиб Маликов и многие, многие другие. Также нельзя забывать о тех тысячах красноармейцев, что писали корреспонденции в газеты на родных языках, рассказывая о подвигах сослуживцев.

О значимости для бойцов газет на родных языках можно судить по этим строкам мемуаров начальника политуправления Северо-Западного фронта Андрея Окорокова:

«Красноармейцы-татары, впервые получив газету «Ватан өчен» (За Родину»), прислали в политуправление фронта такие письма:

«Нам все становится понятным, когда читаем газету на родном языке» (красноармеец Г. Салихов).

«Последние два года я почти не читал на родном языке. Я и красноармейцы-татары из нашего подразделения с большим вниманием читаем газету «Ватан өчен». Буду постоянным корреспондентом вашей газеты» (младший лейтенант С. Гиззатулин).

«Боец Сафин, увидев газету на татарском языке, очень обрадовался. «Я буду читать ее своим товарищам», – заявил он. Сейчас Сафин – агитатор. Он уже провел несколько бесед» (политработник Алфимов)».

Фото: protatarstan.ru

– Какие газеты на национальных языках наиболее известны?

– Выделить какую-то главную, лучшую газету, пожалуй, невозможно.

Кстати, противник также активно пытался разыгрывать национальную карту, в том числе через национальную прессу на оккупированных территориях, а также в коллаборационистских частях. Кроме того, роты пропаганды активно занимались агитацией на фронте через громкоговорители и листовки, обращаясь к представителям нерусской национальности.

Пропаганда через листовки имела важное значение в ходе войны. Тиражи отдельных выпусков, разбрасываемых на том или ином участке фронта, исчислялись миллионами. Неудивительно, что языковой и национальный вопрос возник и в этой сфере. Причем первыми пропаганду на языках нерусских народов СССР начали именно немцы, такие листовки стали фиксироваться уже в начале 1942 года. Наши политорганы к пропаганде на разных языках подключились позднее, но сделано это было более основательно и грамотно.

– Разве у вражеской стороны было какое-то представление о том огромном пласте народов, проживающих на территории Союза?

– Нет, немецкая пропаганда так сильно не углублялась в понимание народов СССР, поэтому часто, что называется, «гребла всех под одну гребенку». Например, постоянно появляются листовки на тюркских языках, обращенные одновременно к татарам, казахам, узбекам, киргизам, туркменам и… таджикам, хотя последние уж точно не тюркоязычные.

– Советская военная периодика была более подготовлена?

– Да. Наши листовки на родных для бойцов языках включали широкий спектр различных образцов: от коротких лозунгов и воззваний до четырехстраничных вполне себе литературных текстов, которые готовили профессиональные литераторы и журналисты в Казани, Москве (в Главном политуправлении РККА) и непосредственно на местах.

Фото: protatarstan.ru

Из материалов на татарском языке хочется выделить серию о Героях Советского Союза (Ильдар Маннанов, Салават Карымов, Гатаулла Салихов и другие), которая издавалась с 1943 года. Эта серия снискала большую популярность в войсках, и портреты героев-соотечественников часто можно было видеть на стенах блиндажей и землянок.

Еще один документ, который мне самому очень нравится, – это листовка Главного политуправления «Немец – иң явыз дошман» («Немец – самый заклятый враг», – прим. Т-и). В ней подобраны случаи зверств врага по отношению к татарам на оккупированной территории, есть обращение к историческим корням, общим победам русского и татарского народов, имена героев-татар на фронтах Великой Отечественной, ну и, конечно, цитата из Габдуллы Тукая.

Вообще тема агитматериалов, изданных нашими политорганами, настолько обширна, что охватить ее в нескольких словах довольно сложно. Только редакцией газеты «Ведомости Верховного Совета СССР» с сентября 1942-го по сентябрь 1943 года было издано 523 наименования различных материалов на 12 языках. Из них на татарском – 25 наименований.

Айгуль Ахмадишина, «Миллиард.Татар»

Читайте нас:

Дзен - https://dzen.ru/tatar-inform.ru

ВК - https://vk.com/tatarinform

Телеграм - https://t.me/iatatarinform

Свежие комментарии