В России зафиксировано рекордное за последние 25 лет сокращение зарплатного неравенства. В НАФИ исследовали отношение россиян к людям с расстройствами когнитивных функций, а во ВЦИОМ – к внеземной жизни. Ежемесячный обзор интересных исследований от «Татар-информа».

Автор: Александр Попов

Россияне посоветовали бы прилетевшим внеземным жителям прочитать «Войну и мир»

В России зафиксировано рекордное за последние 25 лет сокращение зарплатного неравенства.

В НАФИ исследовали отношение россиян к людям с расстройствами когнитивных функций, а во ВЦИОМ – к внеземной жизни. Ежемесячный обзор интересных исследований от «Татар-информа».

За последние два года доходы наименее обеспеченных работников выросли на 37,5%, в то время как у наиболее высокооплачиваемых специалистов – на 34,2%

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В среднем по России разница в зарплатах уменьшилась до 7,5 раза

Разрывы в зарплатах между 20% самых низкооплачиваемых и 20% наиболее высокооплачиваемых работников, сложившиеся в 2025 году по отраслям и по регионам России, изучила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Оказалось, что в среднем по РФ разница в зарплатах составила 7,5 раза – «в деньгах» это 31,1 тыс. рублей против 233,2 тыс. рублей (все суммы приведены до вычета подоходного налога). Плохая новость – это, конечно, все еще много. Хорошая – это минимальный разрыв между крайними 20-процентными долями за весь период наблюдений с 2000 года.

По данным аналитиков, до пандемии зарплатное неравенство в России постепенно сокращалось. Но в 2021-м «на фоне восстановления экономики» процесс прервался – и разрыв увеличился до 7,9 раза.

Впрочем, затем тренд снова стал нисходящим. За последние два года доходы наименее обеспеченных работников выросли на 37,5%, в то время как у наиболее высокооплачиваемых специалистов – «всего» на 34,2%. Благодаря этому зарплатное неравенство и уменьшилось, хотя нижняя группа получает теперь 6,3% фонда оплаты труда, а верхняя – 46,8%.«Сокращение разрыва в зарплатах связано с тем, что в последние годы быстрее всего растут доходы низкооплачиваемых сотрудников. Дефицит «синих воротничков» заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, поднимая всю нижнюю часть распределения», – объясняет президент FinExpertiza Елена Трубникова.

И все же в отраслевом разрезе разрывы пока выглядят катастрофическими. Наибольшие – более чем в 11 раз – фиксируются в сфере персональных услуг (ремонт, химчистки, салоны красоты, сауны и т.д.) и в области информации и связи (IT, телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность). Минимальные – в отраслях реального сектора, но и в обработке разница составляет 5,1 раза, а в добыче – 4,8 раза.

При этом, по словам Трубниковой, как раз в индустрии в последние годы и происходит самое сильное опережение зарплат нижнего сегмента. Так, в четыре раза быстрее, чем у высокооплачиваемых коллег, зарплата растет в отрасли прочих готовых изделий (включает различные виды производств, от ювелирных изделий и музыкальных инструментов до средств обеспечения безопасности). Также в лидерах – производства мебели, бумаги и одежды и добыча.

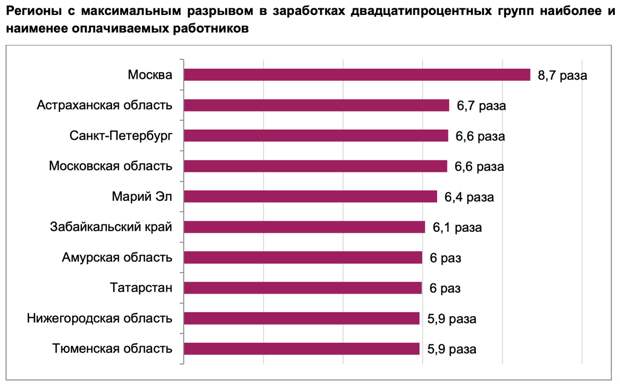

В региональном разрезе уровень зарплатного неравенства определяется средним уровнем оплаты труда на конкретной территории. «Обычно разброс доходов более выражен в обеспеченных регионах с высокими средними заработками, тогда как в менее развитых регионах зарплатное неравенство проявляется гораздо слабее», – отметили в FinExpertiza.

Неудивительно, что в Москве, где сосредоточена значительная доля высокооплачиваемых специалистов, разрыв между крайними долями составляет 8,7 раза. В остальных регионах разбросы колеблются от 6,7 (в Астраханской области) до 3,6 раза (в Республике Тыва).

Интересно, что из регионов ПФО, в котором в среднем разрыв в зарплатах составляет 5,6 раза, лидирует Марий Эл.

Деменция «крайне стигматизирована и часто связана с социальным отчуждением»

83% россиян знают о деменции, а 43% понимают, куда с таким диагнозом нужно будет обратиться за помощью. Вместе с тем в обществе сохраняются стигма в отношении и самого заболевания, и людей, живущих с таким диагнозом. Каждый второй житель России не готов рассказывать о таком родственнике вне семьи, еще 30% предпочли бы скрыть и собственный недуг. Это показало очередное исследование, проведенное НАФИ совместно с социальным проектом Деменция.net.

Опрос также зафиксировал, что лишь 36% жителей РФ верно понимают термин «когнитивное здоровье» – как «состояние оптимальной работоспособности основных познавательных функций головного мозга, позволяющее эффективно выполнять повседневные задачи» (каждый пятый при этом затруднился с ответом). А шесть из десяти россиян смогли назвать и точный смысл термина «деменция», определив его как «прогрессирующее снижение когнитивных функций». При этом 6% по-прежнему ошибочно отождествляют ее с болезнью Альцгеймера (хотя деменция – это синдром, который может сопровождать и ряд других заболеваний).

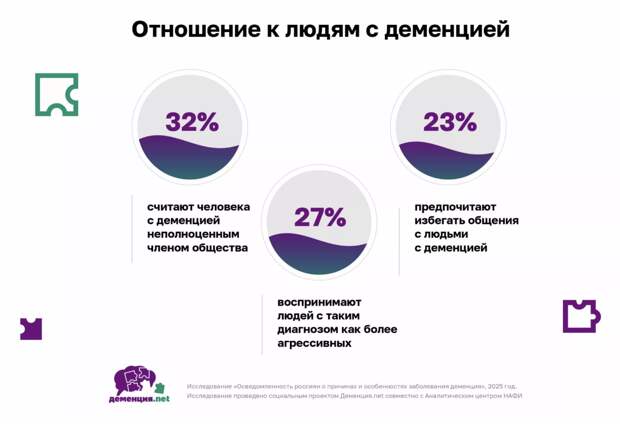

Мифы, сложившиеся вокруг деменции, демонстрируют высокую устойчивость. Так, половина опрошенных опасается, что постановка диагноза ведет к лишению дееспособности. Треть уверена, что болезнь нельзя диагностировать на ранней стадии (что неверно). Каждый третий при этом «ошибочно полагает, что, если в семье не было случаев деменции, риск заболевания минимален». И что человека с деменцией нужно считать неполноценным членом общества (показатель измерялся впервые).

Стойко держится в общественном сознании и представление о деменции как об «обязательном атрибуте старения» (хотя это далеко не так).

«Результаты исследования показывают, что рост информированности о деменции не всегда сопровождается снижением стигмы и предвзятых установок. Даже при понимании природы заболевания сохраняются страх, социальная дистанция и готовность скрывать диагноз. Это говорит о том, что проблема носит не только медицинский, но и культурный характер – она затрагивает представления о трудоспособности и социальной ценности человека», – отметила Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ.

Позитивно, по ее мнению, что все больше россиян высказывают готовность поддерживать людей с деменцией. «Однако для реального изменения общественного отношения необходимо сочетать просветительские инициативы с практическими инструментами поддержки семей, где есть человек с таким диагнозом», – уверена аналитик.

Восемь из десяти россиян верит в существование внеземного разума

Аналитический центр ВЦИОМ в сентябре провел неожиданный опрос, посвященный… теме внеземной жизни. «Пока ответа на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной, нет, эта тема остается одной из самых притягательных в массовой культуре. А образы инопланетян и сценарии встреч с ними во многом формируются за счет кино. Интерес к таким сюжетам – это даже не столько про жанр, сколько про интерес к самой идее контакта с внеземным разумом», – объяснили социологи выбор темы.

Оказалось, что восемь из десяти опрошенных, причем независимо от возраста, склонны верить в существование других разумных существ во Вселенной. А «почти каждый второй» допускает, что такие существа давно уже посещают Землю. И умело скрываются среди людей. Особенно в такое верят старшие поколения, молодежь же в этом плане «более скептична». Социологи видят в различии установок «культурный след» – разницу между теми, кто вырос в эпоху фантастики 1960–1980-х годов, и цифровым поколением, «воспитанным в атмосфере популяризации научного знания о космосе».

Если бы существование разумной жизни на других планетах подтвердилось, россияне восприняли бы это позитивно. Большинство с интересом, но около трети – с тревогой. «В обществе сосуществуют разные модели контакта, но по понятным причинам землянам (по крайней мере россиянам) хочется, чтобы намерения инопланетян, если уж контакту быть, были нейтрально-исследовательскими», – заключили во ВЦИОМ.

Тем не менее для лучшего понимания жизни на Земле граждане России посоветовали бы залетевшим сюда издалека инопланетным гостям проникнуться, с одной стороны, шедеврами художественной литературы – почитать «Войну и мир» Льва Толстого, Библию, «Преступление и наказание» Достоевского, «Мастера и Маргариту» Булгакова, а также Пушкина и Шолохова.

С другой – углубиться в энциклопедии, учебники истории и, конечно, не забыть про «Капитал» Маркса. «Иными словами, россияне постарались бы объяснить жизнь на Земле прежде всего через национальные ценности (отечественная классика), а также через универсальные системы знаний (учебники, энциклопедии)», – сделали очевидный вывод специалисты ВЦИОМ.

Читайте нас:

Дзен - https://dzen.ru/tatar-inform.ru

ВК - https://vk.com/tatarinform

Телеграм - https://t.me/iatatarinform

Свежие комментарии